不登校– category –

不登校体験談や行政書士による支援案内

-

不登校と特別支援学級に必要な「ミングル」と地域ボランティア

不登校や特別支援学級の子どもにとって、一番の目標は 「ミングル」=他の生徒と自然に混ざり合うこと です。学力や行動を矯正するのではなく、友達と一緒に過ごすこと自体がゴールだと考えています。 大人だけでは足りない 先生や親がサポートするだけで... -

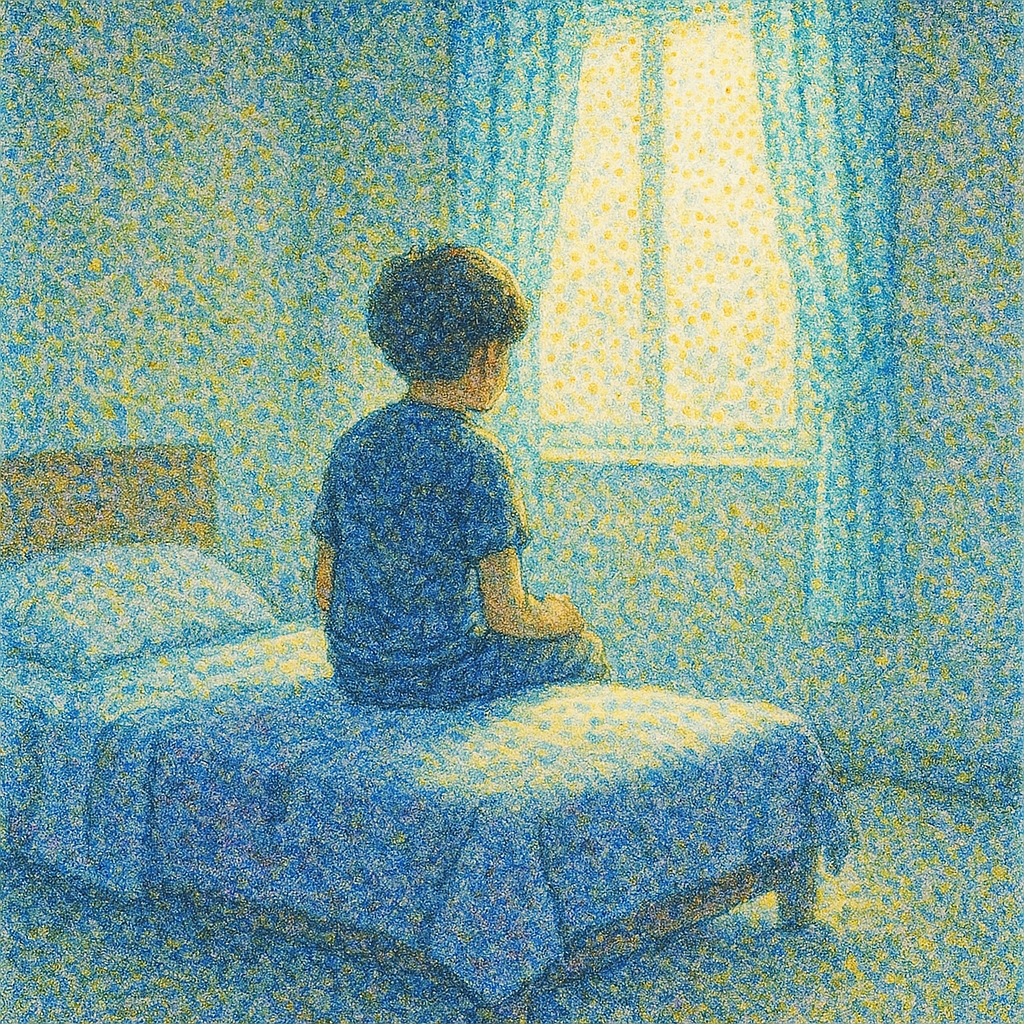

ファミコンがつないだ子どもたちの居場所― 不登校体験談シリーズ①

イエメンで暮らしていたとき、わが子は言葉の壁にぶつかり、学校に通うことを嫌がる日々が続きました。小学4年生と2年生。日本から遠く離れた土地で、友達もおらず、狭い部屋で過ごす時間が増えていきました。親としては焦り、不安でいっぱいでした。 そこ... -

親子で育つ物語 ― イエメンでの経験から

最近、不登校に関する記事を目にしました。 それを読みながら、イエメンでの私自身の経験が、同じように悩む方の参考になるのではないかと感じました。 私はかつて、家族とともにイエメンで暮らしていたことがあります。 当時、子どもは小学4年生と2年生。... -

「子ども扱い」していませんか?

「子ども扱い」していませんか?─ 可愛さの裏に潜む“支配”というまなざし ─「うちの子、可愛いでしょう?」という言葉。愛情表現のつもりが、知らず知らずのうちに“子どもを支配する構造”になってはいませんか。 ■「可愛い」の中にある条件付きの愛情 親が... -

不登校「子どもは全て気づいている」

「親が歩くと、子どもが振り返る」――本当にそうでしょうか?「引きこもり」は、まだ気づいていない子が迷っているのではなく、すでに“気づいてしまった子”が、親と自分を守るために立ち止まっている、そんな状態かもしれません。 たとえば、こう考えている... -

「忘れることでは解決しない」いじめ・重大事態支援

● 忘れることで、本当に解決するのでしょうか? 私たちは、そうは考えません。 不登校やPTSDに苦しむ子どもたちに対して、「とりあえず休ませましょう」「落ち着いたら話しましょう」という対応が繰り返されてきました。 確かに、時間が“薬”となることもあ... -

平等に愛さないという愛

「子どもは平等に愛さなければならない」 そんな言葉に、私はずっと違和感を抱いてきました。 たしかに、親としての理想であることは理解できます。 けれど私は思うのです――“平等に愛する”ことが、かえって子どもを苦しめることもあるのではないかと。 子... -

SNSでは「誰かに届く」ようで、実は“誰にも届いていない

SNSには「いいね」や共感コメントがつくこともあります。しかし、それは一時的な承認であり、本当の問題解決には結びつかないものです。 人が本当に求めているのは、自分の苦しみを理解し、改善に向けて誰かが動いてくれること。しかし、SNSは気持ちを共有... -

「ひきこもり」と“児童虐待防止法”について

ひきこもり」の定義は、厚生労働省のガイドラインによると、社会的参加(就学・就労・家庭外での交遊など)を回避し、原則として6か月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態を指します。日本の「ひきこもり」の人数は、全国で推計約146万人とされて... -

不登校の“静かな爆弾”に気づくために——最悪の事態を防ぐ「予見」と「記録」のおすすめです——

近年、「無理に学校へ行かなくてもよい」という考え方が広まり、不登校は本人のペースを尊重する選択肢の一つとして肯定的に受け止められるようになった。しかし、その背後にあるもう一つの側面——誰にも気づかれなかった怒りや絶望——には、注意が必要だ。...

12