最近、不登校に関する記事を目にしました。

それを読みながら、イエメンでの私自身の経験が、同じように悩む方の参考になるのではないかと感じました。

私はかつて、家族とともにイエメンで暮らしていたことがあります。

当時、子どもは小学4年生と2年生。慣れない環境の中、私たち家族4人は、予約していたハッダ地区のローカルホテルの狭い部屋で生活を始めました。

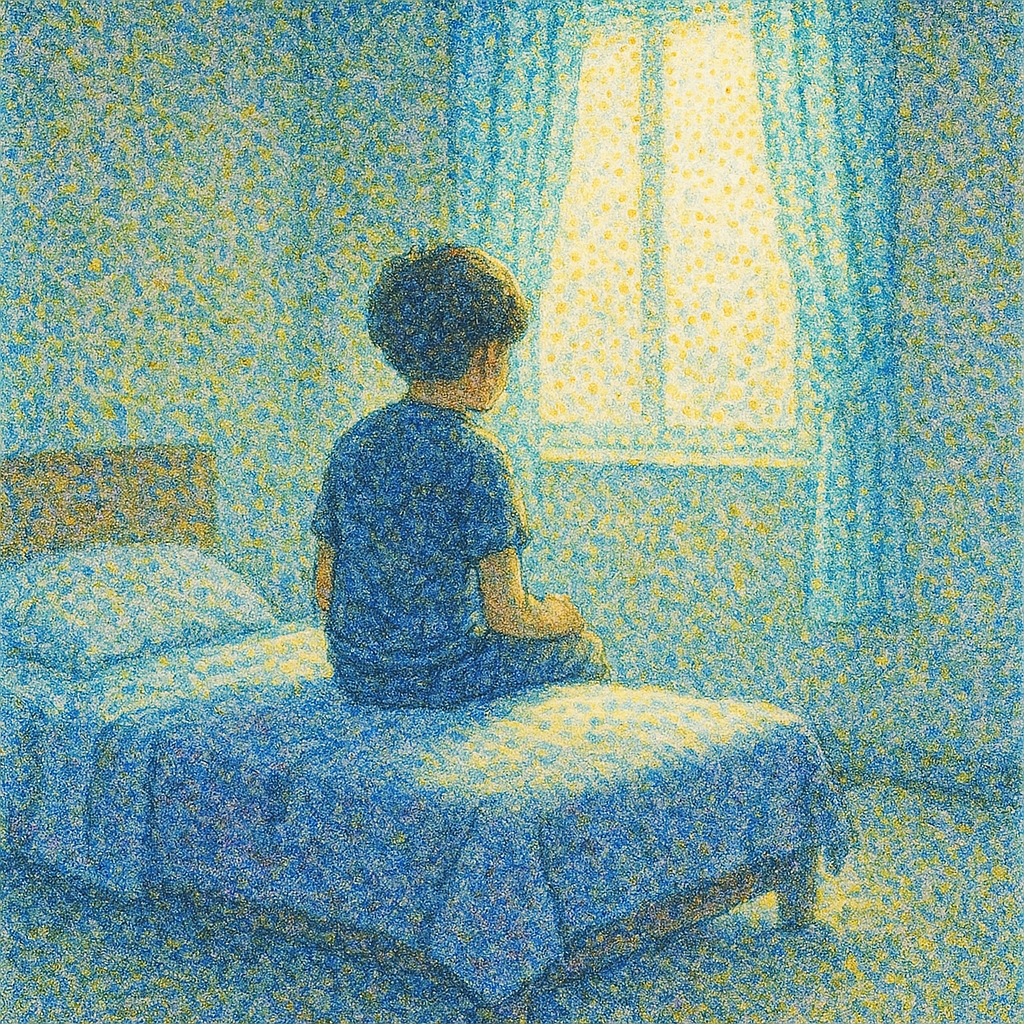

子どもたちは話し相手もおらず、部屋にこもったまま誰とも言葉を交わさない日々。そんな日が二週間ほど続き、私は焦りました。

そこでサナア・インターナショナルスクールと交渉を重ね、「1日も無駄にせず授業に参加させてほしい」と懇願したのです。

ようやく授業に出られるようになっても、「お腹が痛いから行けない」と言い出したり、学校からは「昼食にお弁当を持参してほしい」と求められたり、次々と困難が訪れました。異国でどうやってお弁当を用意すればいいのか、本当に途方に暮れました。

それでも工夫を重ねました。先生の息子さんに遊びに来てもらい、日本食やファミコンを一緒に楽しんでもらう。学校では芸術の先生が絵を描きながら子どもと会話してくれる。そんな小さなきっかけが、子どもに安心感を与え、自然と授業へつながっていったのです。

また、私の英語力は十分ではなく、校長先生との交渉でも苦労しました。ところが妻が同席すると、先生がゆっくり話し、簡単な言葉を選んでくれることに気づき、それからは妻と必ず一緒に出向きました。

この経験から「子どもに何かあったとき、信頼できる第三者に同行してもらうことが大切だ」と実感しました。行政書士がその役割を担える場面は少なくないと思います。

振り返れば、この経験は「子どもを育てる力」になりました。困難が続くからこそ、親もまた学び、成長することができる。

不登校支援において大切なのは、「克服」ではなく「親子で共に育つこと」。

私はその視点を、これからの支援活動に活かしていきたいと考えています。