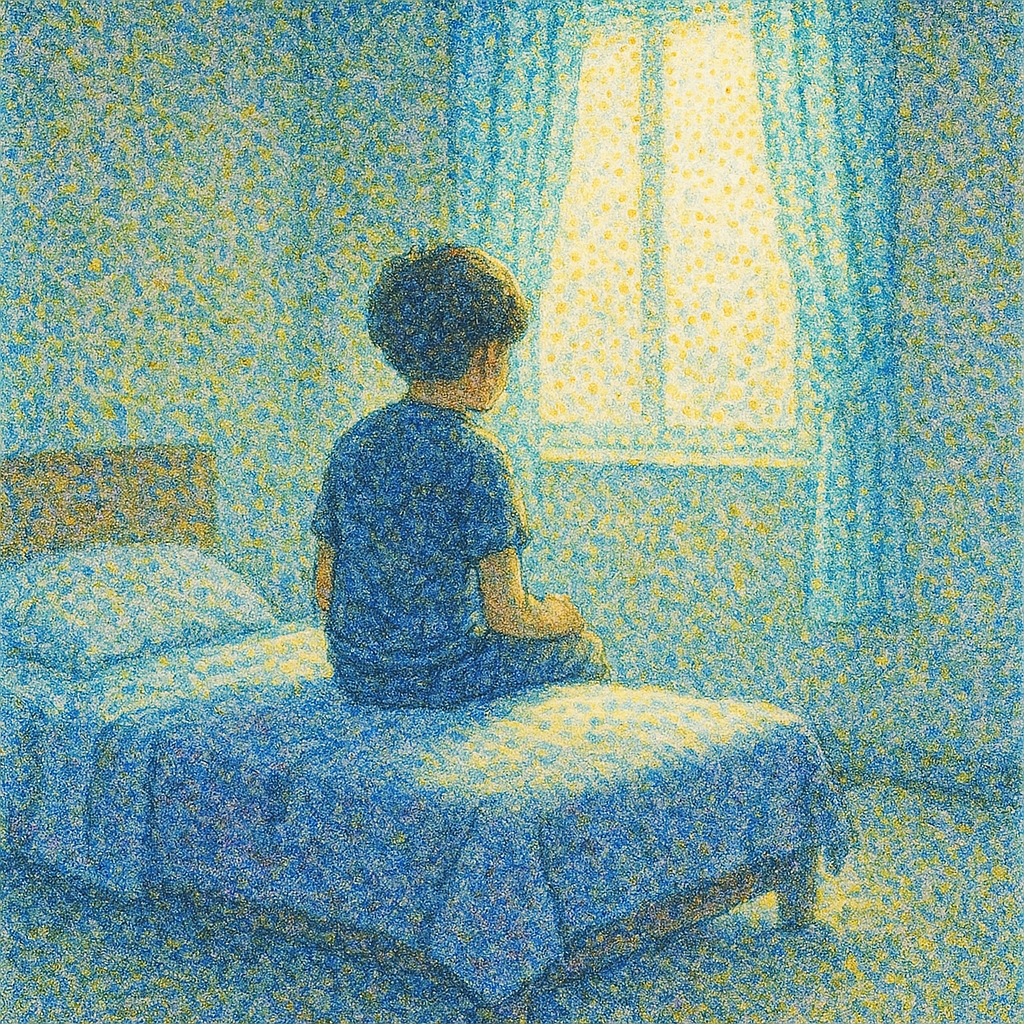

「子ども扱い」していませんか?

─ 可愛さの裏に潜む“支配”というまなざし ─

「うちの子、可愛いでしょう?」という言葉。

愛情表現のつもりが、知らず知らずのうちに“子どもを支配する構造”になってはいませんか。

■「可愛い」の中にある条件付きの愛情

親が「可愛い」と感じる背景には、こんな心理が隠れていることがあります:

- 自分の価値観に沿って行動するから可愛い

- 期待どおりに振る舞うから可愛い

- “弱い存在”でいてくれるから可愛い

その愛情は、「自立」や「拒絶」、「反抗」などを受け入れる余白がありません。

子どもが“親の都合のよい存在”である限りにおいてのみ、愛されている──そんな構図が生まれます。

■「演じる子」と「パニックになる親」

この“条件付きの愛情”がもたらすのは、次のような連鎖です:

- 子どもが「可愛い子」を演じるようになり、本音を隠す

- 自然な反抗や沈黙が「裏切り」とみなされ、親子関係にひびが入る

- 子どもが不登校や無表情になると、親が「こんな子じゃなかった」と動揺する

「可愛さ」を演じることが、自己分裂につながってしまうのです。

■ 求められるのは「対等な敬意」

子どもとの関係において、本質的に必要なのは“対等な敬意”です:

- 子どもを、ひとりの人格を持つ人間として見ているか

- 自分とは異なる価値観や判断を受け止める準備があるか

- 「育てる」ではなく「共に生きる」という姿勢があるか

この視点が、親子関係や支援関係のすべての土台となります。

🔍「子供扱い」の本質と、その影響

ここでいう「子供扱い」とは、年齢的な意味だけではありません。

次のような接し方が、“人格の軽視”として作用することがあります:

- 判断力がないと決めつける

- 話を途中で遮る

- 選択権を与えない

- 常にミスを前提に接する

- 感情を「未熟」と矮小化する

こうした接し方は、いじめや引きこもりの要因を深めることもあります:

- 「自分の声は届かない」と感じる

- 支援が“操作”のように見える

- 「どうせ大人にはわからない」と感じ、信頼を築きにくくなる 🤔 なぜこの問題が見過ごされるのか

- 「守るつもり」が、知らぬ間に「支配する構造」にすり替わる

- 「子ども扱いしない=突き放す」と誤解されやすい

- 大人自身が、自分の中の“未処理な子ども性”に向き合っていない

この話題を言語化するのが難しいのは、大人の側にも痛みがあるからです。

🌱 対話のヒント:「子どもを他者として見る」

では、どうすれば“子ども扱い”ではない関わりができるのでしょうか。

- 判断より先に、「今、何を感じているか」を聞く

- 説得よりも、「一緒に考える」

- 正解を急がず、「そのままでいていい」と伝える

- 弱さや失敗を“人格の一部”ではなく、“一つの選択結果”として尊重する ⚖️ 不登校・引きこもりの子に「法律」をすすめる理由

「勉強しなさい」よりも、「法律を学んでみない?」の方が響くことがあります。

法律の学びは、“社会との静かなつながり”を育ててくれるからです。

なぜ「法律」が向いているのか?

- 社会と関わる仕組みを理解できる → 人との境界やルールを学ぶことで、「自分も社会の一部」と感じられる

- 一人で学びやすい → 読解・論理・暗記中心。対人ストレスが強くても進めやすい

- ゲーム的構造が得意な子にフィット → 民法は条件分岐のロジックが多く、RPG的な感覚で学べる 💡 入門におすすめの科目と教材

- 民法:「家族」を外から見つめる視点が得られる

- 民事訴訟法:「声なき声を通す道がある」と知れる

- 憲法:「学校に行かない自由」も尊重されることを知る

- 刑法(導入):「人を傷つける」とは何かを考える手がかりに

📚 活用できる教材

- 『マンガ民法入門』(大村敦志ほか)

- eラーニング/YouTube講義

- 模擬裁判ゲーム、ディスカッション型教材 🎯 まとめ 不登校の子に「勉強しなさい」は届きにくい でも「法律を学んでみない?」は、自分の人生を取り戻す入口になるかもしれません