私の両親は、明治生まれ。

5人も子供がいて、お金がないのによく育てられたもんだと思います。

「お金がない」からこそ、助け合いや工夫の“システム”が生まれました。

● 貧しさが生んだ“知恵のシステム

1. 相互扶助(互助)

– 親戚・近所・村の人との物々交換や手伝い合いが日常。

– 例:子どもの面倒は「おばちゃん」が見てくれる。

– 冠婚葬祭は「持ち回り」で準備。

– 現代で言う「地域コミュニティ」の原型。

2. 再利用・循環の知恵

– 古着やお下がり、布のリメイク(ふろしき、雑巾、布オムツ)。

– 食材は皮まで使う、だしがらも佃煮に。

– 壊れたら「修理して使う」のが当たり前。

3. 年功序列や家父長制も、生活防衛の仕組みでした

– 若者は親の面倒を見る代わりに、家と地位を引き継ぐ。

– 嫁は家事労働力として迎えられるが、将来はその家の“主”になる。

– 「自分の老後は子どもに見てもらう」=家族内福祉システム。

4. 「労働の分配」=家族内の役割分担

– 子どもも家の手伝い(農作業・育児・商売)をする。

– 父は外で稼ぎ、母は家を守る。

– 今でいう「共働き」だけど、それが家の中で完結していました。

● 貧しい中で生まれた「仕組み」は、合理的でした

今のように福祉制度・年金・保険・ベビーシッターがなかったからこそ、

「自分たちの知恵と人間関係で暮らしを支える仕組み」が必要でした。

つまり、お金がないからこそ:

– 生活を支える「仕組み」

– 安心を守る「関係」

– 未来を考える「知恵」

が、自然に発達したわけです。

● 現代に問いかけること

現代は逆に「お金で解決する社会」ですが、

それによって失ったもの(つながり、知恵、責任)も多いのかもしれませんね。

●これからできること

家庭内に新しいシステム

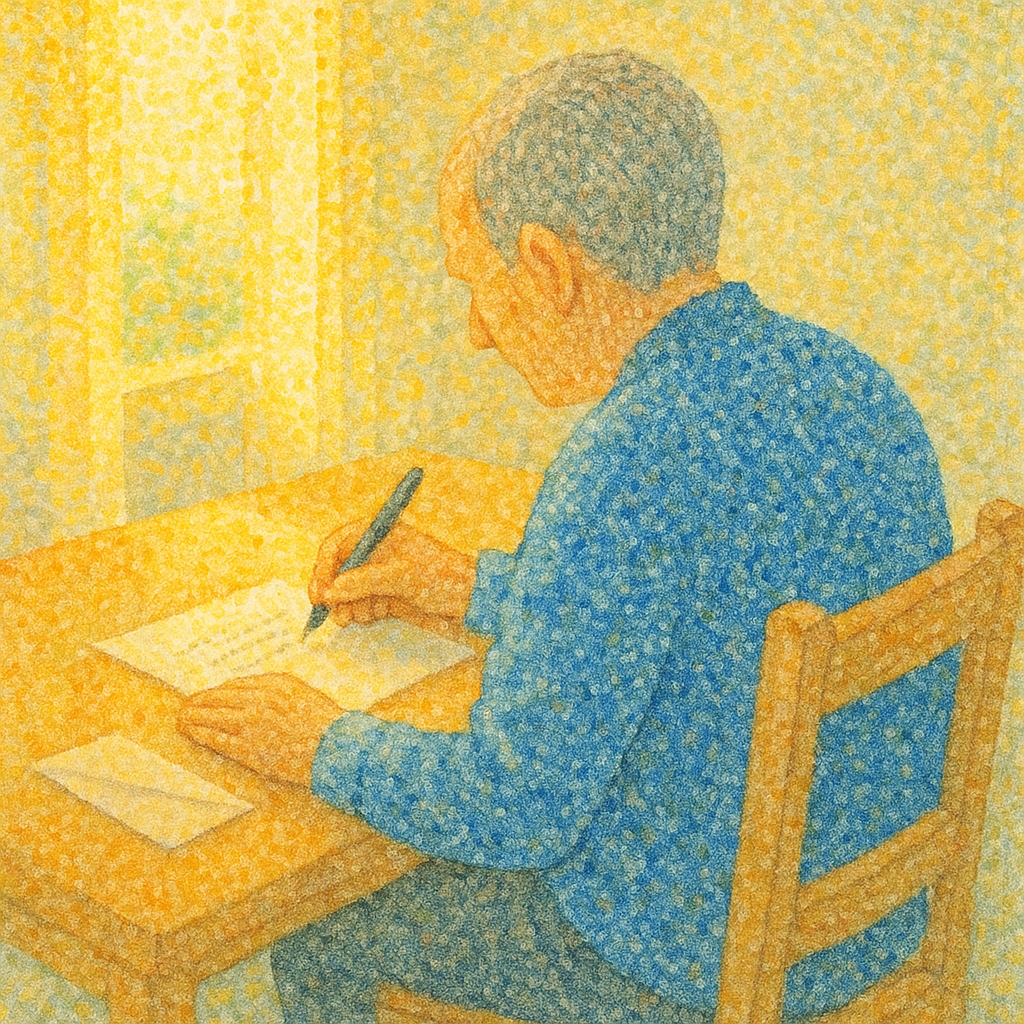

「ビギニングノート」

「フューチャーノート」

「エンディングノート」

を作ってみたらどうでしょう。