イエメンで暮らしていたとき、わが子は言葉の壁にぶつかり、学校に通うことを嫌がる日々が続きました。

小学4年生と2年生。日本から遠く離れた土地で、友達もおらず、狭い部屋で過ごす時間が増えていきました。親としては焦り、不安でいっぱいでした。

そこで私は考えました。「家庭を居場所にしてみよう」 と。

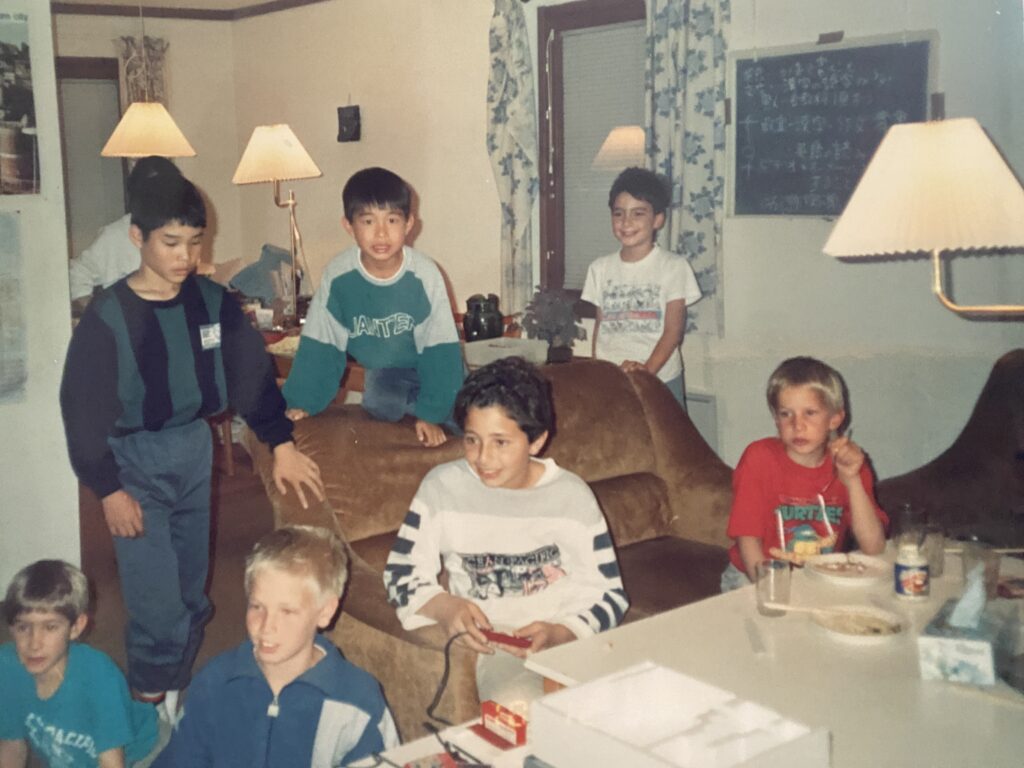

担任の先生にお願いし、先生の息子さんをわが家に招いて、一緒に日本食を食べ、ファミコンで遊んでもらいました。

あの時代、私は「ゲームは子どもに良くない」と思っていた一人です。

しかし実際には、ファミコンが子ども同士を自然につなぎ、笑顔を引き出してくれました。国籍も言葉も違う子どもたちが、遊びを通じて一緒に過ごせるようになったのです。

学校でも、芸術の先生が絵を描きながらわが子と会話してくれるなど、小さなきっかけが重なり、次第に安心して授業に参加できるようになりました。

この経験から私は学びました。

「ただ見守る」だけではなく、子どもが安心して交われる場を大人が工夫してつくることが大切だ ということです。

遊びや交流の場があることで、不登校や登校しぶりの子どもが再び一歩を踏み出すきっかけになるのです。

日本の学校制度は「できることが前提」で設計されている部分があります。

一方で、海外の学校では「できなくて当たり前」からスタートできる余白があるのを実感しました。

だからこそ、親や学校、地域が一緒になって「交われる場」を意識的に用意することが必要だと思います。

行政書士としても、親が一人で学校や制度と向き合うのではなく、第三者と一緒に交渉や手続きを進める方法 を支援できます。

私の体験を通じて、不登校に悩む家庭に「小さな突破口は必ずある」というメッセージを届けたいと思います。