いじめや不登校は、古来より社会に存在してきた現象です。

しかし、近年「不登校の数」が公的に増えているのは、社会の受け入れ体制がまだ十分に整っていないことを映し出している側面があります。

だからこそ大切なのは、「状況を正しく伝える」ことです。

記録されなければ存在しないことにされ、声を上げなければ改善につながりません。

親に必要なのは「守る」と決める覚悟

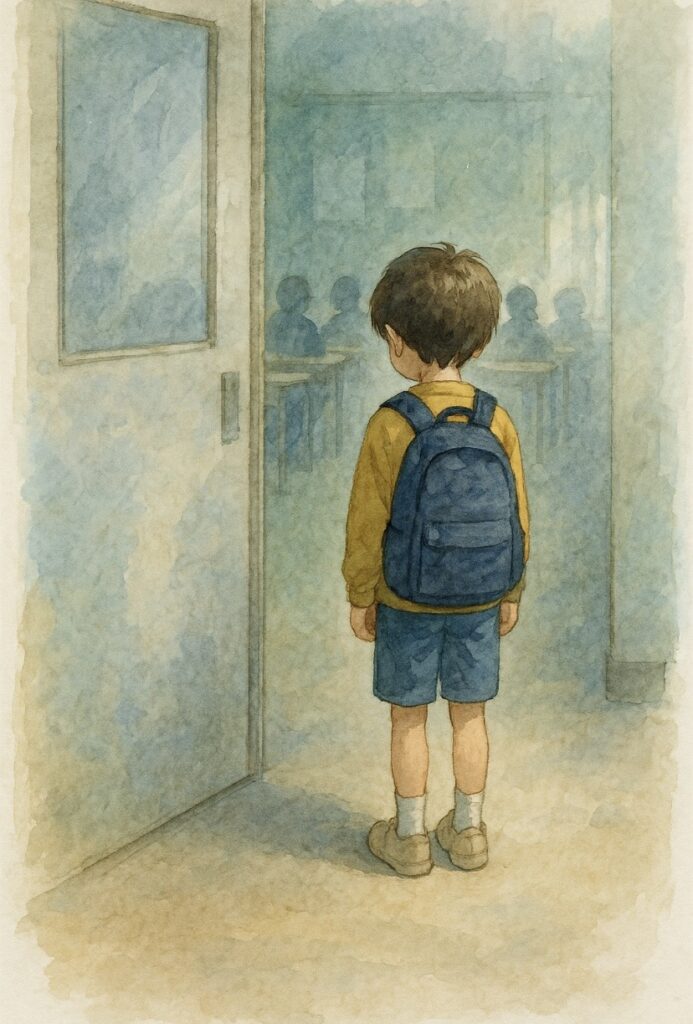

子どもがいじめや不登校に直面したとき、まず必要なのは「この子を守る」と決める覚悟です。

それは子どもにとって、親の愛情と行動力を実感できる大きな支えになります。

主流の考え方とリスク

近年は「無理に登校させず、子どもを休ませて心を守る」ことが主流の対応です。

これは重要ですが、休ませるだけでは親子が社会から切り離され、孤立を深めてしまう危険があります。

特に不登校が長期化すると、学習・友人関係・進路に大きな影響を与えます。

大切なのは「家庭の安心」と「社会への働きかけ」の両立

- 家庭の安心を守る

子どもが「安心できる」と感じる環境を整える。無理に学校の話をせず、生活リズムや小さな成功体験を積み重ねる。 - 社会に働きかける

学校や教育委員会に状況を正しく伝え、必要な配慮を求める。行政窓口やカウンセラーなど、社会的支援制度を活用する。

親ができる具体的な行動

1. 事実を整理・記録する

いじめや不登校の経緯、子どもの様子を時系列でまとめる。

2. 学校へ冷静に文書で伝える

要望書・改善提案書として提出することで、公式な記録になる。

3. 正式な意思表示を残す

必要に応じて内容証明郵便で対応を求め、記録を残す。

4. 相談機関とつながる

教育委員会、行政窓口、医師・カウンセラーと連携する。

行政書士ができること

- 出来事や記録を「文書」として整理するお手伝い

- 学校や行政への要望書・改善提案書の作成支援

- 内容証明郵便による正式な意思表示のサポート

親の行動が子どもを守る

親が冷静に声を上げ、社会に状況を伝えることは、子どもにとって大きな安心になります。

「自分は守られている」という実感は、子どもの回復力や将来への一歩につながります。

その行動は、いつか必ずお子さんの「ありがとう」につながるはずです。