日本郵便が提供する制度で、

• 「いつ、誰が、誰に対して、どんな内容の文書を送ったか」

を郵便局が公的に証明してくれる郵便のことです。

法律上は「強制力」を持つものではありませんが、

後日の紛争に備えて 証拠力のある通知手段 として非常に重要です。

📌 特徴

- 送った文書の内容を郵便局が保管する

• 文書のコピーが日本郵便に5年間保管されるので、「言った言わない」の争いを防げる。 - 差出人・受取人・日付が明確に証明される

• 例えば「○年○月○日に、確かにこういう内容を通知した」という証拠になる。 - 法的トラブルの予防に役立つ

• 裁判所に提出して「通知済み」の証拠にできる。

📌 主な利用場面

• 契約関係の催告・解除

(例:売買契約解除、賃貸借契約の解約通知)

• 債権回収

(例:貸金返還請求、未払い代金の請求)

• 権利主張や意思表示

(例:相続放棄の意思表示、慰謝料請求、ハラスメントの是正要求)

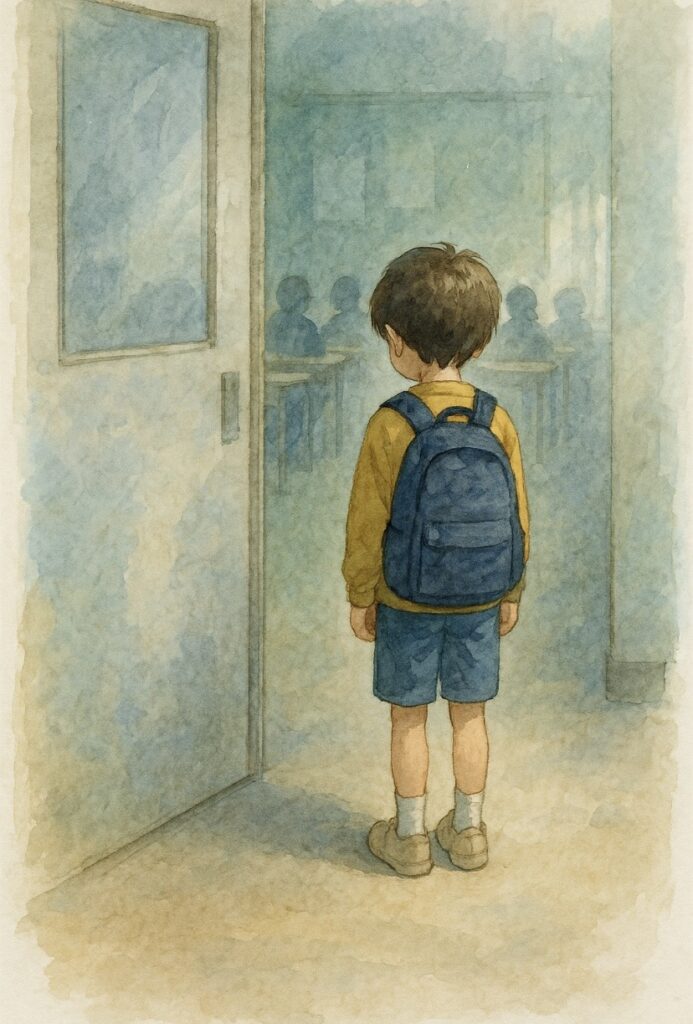

• いじめ・ハラスメント対応

学校や会社に対して「事実を確認し、対応を求めた」という記録を残すために利用可能。

📌 行政書士が寄与できる点

行政書士は法律文書作成の専門家として:

• 法的に有効な表現 を選び、誤解のない文面を作成

• 相手に圧迫感を与えすぎない表現 に調整

• 裁判にならないように、未然に防ぐ戦略 を提案

👉 ただし、相手との直接交渉や裁判代理は弁護士にしか認められていないため(弁護士法72条、いわゆる非弁行為の禁止)、行政書士はあくまで 「記録と通知による予防法務」 を担います。

必要に応じて、弁護士や他の専門家と連携しながら、依頼者をサポートします。

📌 注意点

• 内容証明を出したからといって、すぐに法的効果が生じるわけではありません。

• 相手が応じない場合は、さらに調停・訴訟へ進む可能性があります。

• 書き方を誤ると「脅迫的」と受け取られたり、逆に不利になることもあるため、専門家の助言が有効です。

👉 まとめ

内容証明郵便は、「裁判前に、証拠を残しながら意思を伝えるための強力なツール」 です。

行政書士は、依頼者の立場を守りつつ、非弁行為に抵触しない範囲で、紛争を未然に防ぐための “予防法務の武器” として活用できます。